【近年の家計】収入・支出の平均は?全国家計調査のデータを見てみよう

どのご家庭にとっても大切な、家計の収支バランス。

毎月の収入に対して支出の割合はどれだけか?

貯蓄はどのくらいあれば安心か?

家族の生活を安心して続けるために、知っておきたいところですね。

以前のコラムで、「理想的な生活費のバランス」をお伝えしましたが、1世帯あたりの家計収支の平均は実際のところどのくらいなのでしょうか?

今回のコラムでは、近年の家計収支の実態(平均値)を、「総務省発表の家計調査」を元に解説していきます。

理想のバランスと共に照らし合わせて、あなたの家計も確認してみてください。

※総務省の家計調査とは?

一定の統計上の抽出方法に基づき選ばれた全国約9千世帯を対象におこなう、家計の収入・支出、貯蓄・負債など調査です。

1世帯当たり1ヶ月の家計収支の平均は?

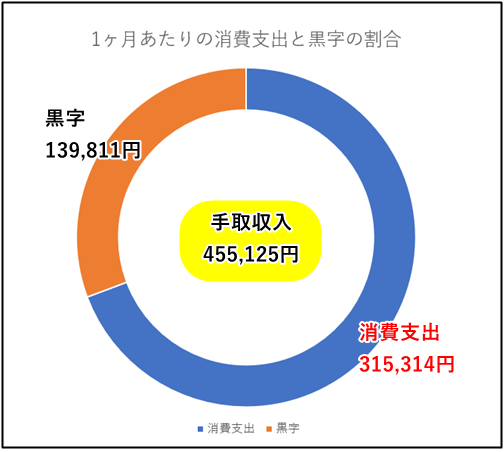

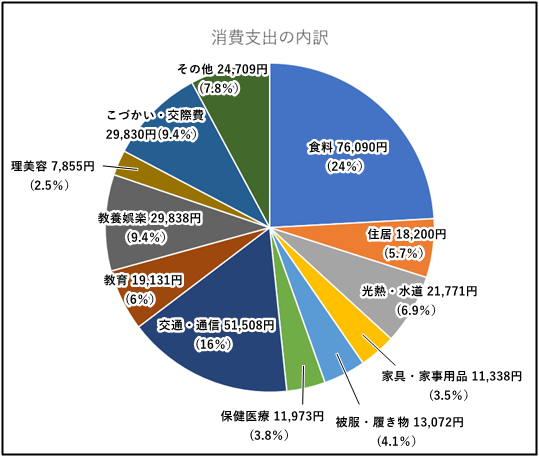

ひと月の家計収支の平均を、世帯人数が2人以上でお勤めの方がいる場合で見ていきましょう。

※手取収入は、働いている方全員分の収入と児童手当等社会保障給付を足した金額です。

平均値を見ると、手取収入の3割が黒字(貯蓄)という結果が出ていますが、もちろんご家庭によって状況は違うでしょう。支出の内訳も変わるはずです。

あくまでも参考としてご覧になってみて下さい。

ほけんハウス 真溪(またに)

ほけんハウス 真溪(またに)

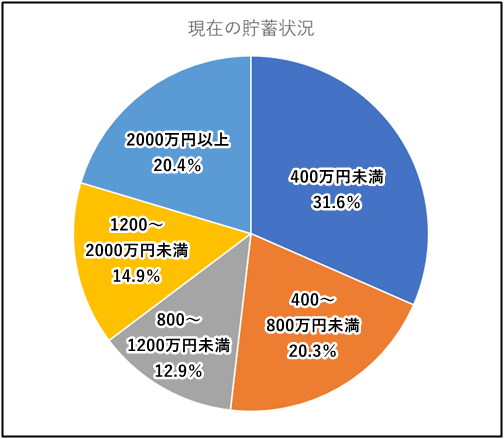

現在の貯蓄状況は?

次は、世帯人数が2人以上でお勤めの方がいるご家庭の貯蓄状況の分布を表したグラフです。

非正規雇用や若い世代の低所得が問題になっており、貯蓄ゼロ世帯も少なくありません。

上のグラフは2017年のものですが、今後は貯蓄額が少ない層の分布が多くなる可能性もあります。

ほけんハウス 真溪(またに)

ほけんハウス 真溪(またに)

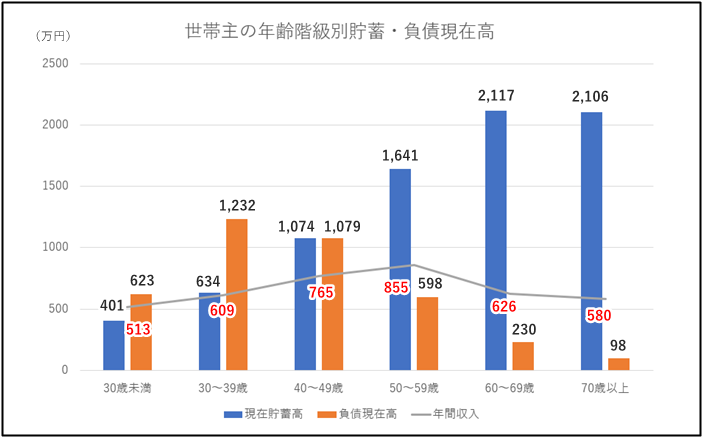

今後の収入や貯蓄の推移は?

次に、世代別の「貯蓄」「負債」「年収」の推移を表したグラフです。

こちらも2017年時点でのデータですので、若い世代が必ずしも上の世代と同じような推移をたどるとは言い切れません。

公的年金の受給開始時期もだんだん高年齢になっていることから、年配の方の収入面にも心配が出てきます。

ほけんハウス 真溪(またに)

ほけんハウス 真溪(またに)

近年の家計収支の実態(平均値)をご覧いただきました。

今の社会の状況を考えると、今後は家計管理と資産形成がますますシビアになると予想されます。

※実際にはそこまでシビアにならなかったとしても、厳しめにイメージしておくことで資産形成に余裕が生まれます。

もはや人生100年時代。

高齢で働けなくなったときを見据え、「30~40代の若いうちから少しずつ備える」がこれからの資産づくりのポイントとなります。

ただし、単純に貯金をすればいいというわけではありません。

「お金を少しずつストックしつつ、同時に、働いて増えてもらう」ような仕組み作りが大切です。

お金に働いて増えてもらうとはどういうことか?詳しくは下の記事で解説しています。

ぜひ参考にしてみて下さいね。↓